Romans anciens et films d’hier, chefs d’œuvre ou séries B, classiques ou perles oubliées, fleurant bon la naphtaline ou remis au goût du jour… Exhumons les vieux pots et voyons si la soupe est bonne.

Good-bye, Chicago 1928

-

La Comédie humaine selon William R. Burnett...

« J’ai toujours été plus ou moins intéressé par les criminels. Le criminel peut être un crétin, une victime de trouble glandulaire ou d’atavisme, une simple crapule ou ce que vous voudrez. Il constitue sans aucun doute une grande menace pour la société, mais au moins c’est un homme non standardisé dans une civilisation sur-standardisée et il est, en tant que tel, intéressant. » (W.R. Burnett)

Moins connu que Dashiell Hammett et Raymond Chandler, William Riley Burnett (1899-1982), n’en partage pas moins avec eux la paternité du roman noir américain, et en particulier celle du « roman de gangsters » : la parution de en 1929, à travers l’ascension et la chute du truand Rico, fige d’emblée le prototype du gangster américain en temps de Prohibition, avec l’imagerie (chapeau mou, mitraillette, Ford T…) et le décor attenants – Chicago, sorte de Gomorrhe contemporaine, est considérée comme la capitale mondiale du crime, sur laquelle plane l’ombre menaçante d’Al Capone, alors à son apogée.

Cet archétype du gangster aura de très nombreux épigones, que ce soit en littérature ou au cinéma (Scarface, Le Parrain, American gangster, Les affranchis…).

Plus dure sera la chute...

On croisait déjà des gangsters dans les histoires de Black Mask ou d’autres revues consacrées au genre, mais en arrière-plan, le devant de la scène étant occupé par des personnages de flics ou de détectives. Ce fut Burnett qui leur donna le premier rôle, et c’est à partir d’eux que se nouait et se dénouait désormais l’intrigue. Pègre, flics et politiciens corrompus, violence endémique, voilà le petit théâtre de Burnett qui, au-delà des exigences et poncifs du genre, est fait de passions humaines, d’entreprises (criminelles, amoureuses…) vouées à l’échec, et habité tout entier par ce qui est le lot commun du roman noir et de la tragédie grecque : le pêché d’orgueil et la fatalité.

L’un de ses protagonistes l’exprime ainsi : « Les Grecs de l’Antiquité avaient un mot pour désigner l’attitude d’hommes tels que Degnan, et peut-être même le Boss : « hubris ». L’orgueil précède l’effondrement. »Après Little Caesar suivront Dark Hazard (1934), High Sierra (1941), Quand la ville dort (1949) ainsi qu’une vingtaine d’autres romans (parmi lesquels aussi quelques westerns) et une multitude de scénarios (Burnett ayant travaillé sa vie durant à Hollywood comme scénariste) jusqu’à ce Good-Bye Chicago qui est le chant du cygne de Burnett, écrit quelques mois avant sa mort en 1982.

Le récit met en scène un flic mélancolique qui apprend que sa femme, qui a quitté le domicile conjugal depuis trois ans, a été retrouvée noyée et qu’elle entretenait des liens avec la pègre locale. Or, la découverte du corps et l’enquête qui s’ensuit va mettre en danger les pontes et criminels de la ville et provoquer, tel un jeu de dominos, la chute des uns et des autres. Nous sommes en 1928, Burnett revient une dernière fois sur les lieux de sa jeunesse et la scène de son premier roman. La boucle est bouclée, et de belle manière.

A l’inverse du roman comportementaliste de Hammett ou Hemingway, qui évacue la dimension psychologique au profit de l’action, Burnett ne cesse de sonder les émotions et motivations de ses personnages, ce qui tend d’ailleurs à les humaniser, quand bien même ils agissent comme des monstres.

Cette attention portée à la psyché des personnages n’empêche pas Burnett de faire preuve de concision : il est un maître-artisan à la main sûre et aux gestes précis. Dialogues ciselés, fluidité du récit, sens du rythme. Inutile de s’étaler sur 600 pages lorsque 200 suffisent à son propos. Burnett fait simple, et c’est peut-être ce qu’il y a de plus compliqué. Certains bavards devraient prendre exemple.Adieu aux « Roaring twenties »

La « fin d’une époque », qui sous-titre le roman, en évoque au moins deux en réalité. La première est celle des Années folles, période d’insouciance et de relative opulence marquée par la spéculation et la frénésie boursière, qui fut stoppée net par le Krach boursier de 1929.

La seconde époque touchant à sa fin est celle de la Prohibition, du règne d’Al Capone et d’une criminalité plus ou moins artisanale qui va dès lors s’industrialiser et se « moderniser ». Ce basculement est notamment incarné dans le roman par la passation de pouvoir, à la tête d’un réseau de prostitution, entre le proxénète violent Ted Beck et le dénommé Kemper, expert-comptable de son état.Chicago, creuset social & culturel

Chez Burnett, les personnages – truands y compris – sont certes responsables de leurs actes mais sont aussi le produit d’un milieu, duquel ils veulent généralement s’affranchir. A Chicago, cette « ville immense, complexe, corrompue, déroutante qui s’étendait sur les rives du lac Michigan » se croisent une multitude de personnages, issus non seulement de différentes couches sociales mais de différentes communautés ethniques. Or, les frontières et hiérarchies sociales sont encore poreuses, ce qui permet par exemple à un personnage comme le toujours impeccable William « Bones » Macready de passer du salon clinquant et m’as-tu vu d’un mafieux au salon bourgeois d’un notable en vue.

Dans cette encore jeune Amérique, chacun s’efforce d’ailleurs de trouver sa place d’américain – et non plus d’immigré italien, polonais ou irlandais –, que ce soit en fuyant son quartier d’enfance (à l’instar de l’inspecteur Joe Ricordi), ou en américanisant son nom (« Ted Beck » pour « Taddeus Byscznski »). Chez les « gentils » comme chez les « méchants », l’idée est la même : échapper à son destin et, si possible, s’en inventer un nouveau. Stanley G. Robinson dans Little Caesar (1929)

Stanley G. Robinson dans Little Caesar (1929)Laissons le mot de la fin à John Huston (qui porta à l’écran Quand la ville dort, avec Marilyn Monroe et Sterling Hayden), qui vaut tous les hommages :

« J’ai toujours admiré Burnett, qui me semble l’un des auteurs américains les plus négligés : Iron Man, Dark Hazard, Little caesar, The Asphalt Jungle et The Giant Swing – autant de romans considérables. Il y a des moments de réalité dans tous ces livres qui sont complètement écrasants. Plus d’une fois à leur lecture je me suis retrouvé en nage. »

[Yann]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A voir aussi :

Underworld : romans noirs (Gallimard, 2020, coll. Quarto)

Contient : Quand la ville dort - Rien dans les manches - Donnant, donnant - Tête de lard - Un homme à la coule.

RP BUR – Val d’Europe

Quand la ville dort / John Huston (Warner Home Vidéo - 1 DVD VIDEO ; 2 h 15 min.)

DVD BUR – Bailly-Romainvilliers Un privé à Babylone

-

Babylone Beat

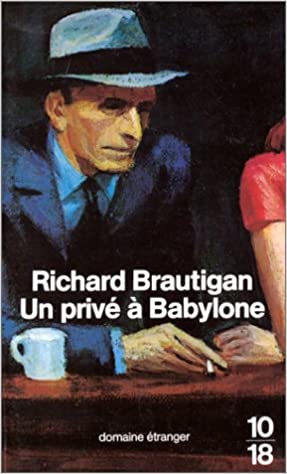

Raconter l'intrigue d'un bouquin du génial Richard Brautigan (1935-1984) à quelqu'un qui ne l'a jamais lu n’est pas une mince affaire, et ne vous attirera dans le meilleur des cas qu'un sourire poli et un peu perplexe.

Raconter l'intrigue d'un bouquin du génial Richard Brautigan (1935-1984) à quelqu'un qui ne l'a jamais lu n’est pas une mince affaire, et ne vous attirera dans le meilleur des cas qu'un sourire poli et un peu perplexe.Allez donc lui dire qu'il faut absolument lire Un Privé à Babylone, ce polar du genre contemplatif où un détective met 40 pages à trouver des balles pour son revolver et finit tant bien que mal par rencontrer sa cliente et prendre connaissance de sa mission… à la moitié du roman. Parce qu'entre-temps, voyez-vous, il a des sortes de visions, des rêves éveillés dans lesquels il devient un héros de l'antique Babylone...

[ Mouais....]On peut présenter les choses autrement, dire que Brautigan est l’auteur d’un livre-culte, cette Pêche à la truite en Amérique qui a secoué le paysage littéraire des années 60. Qu’il a livré l’une des plus émouvantes histoires d’amour qui soient avec L’Avortement. Qu’il a cannibalisé avec talent différents genres littéraires, du western (Le Monstre des Hawline) au roman pastoral (Sucre de pastèque) en passant par le récit d'initiation (Mémoires sauvés du vent).

[ Mouais....]Empressons-nous d’ajouter que Brautigan ne se cantonne pas au registre parodique mais qu’il a inventé une nouvelle façon de raconter des histoires, avec une voix et un ton inimitables. Des histoires simples et belles comme le jour, à la fois graves et facétieuses ; histoires qu'on dirait écrites en une demi-heure sur un coin de table mais dont on se rend compte, au fur et à mesure de la lecture, qu’elles sont au contraire minutieusement échafaudées et structurées.

[ Mouais....]Il faut aussi évoquer son humour et son sens de la formule, ses réparties à se faire gondoler un congrès de calvinistes. Et d’autres qui vous serrent le cœur : "Elle m'a fait un geste des yeux pour m'inviter à monter. C'était un geste bleu." Celle-là, je ne m'en suis toujours pas remis.

[ Mouais....]On peut aussi rappeler que ce sont Christian Bourgois (l’éditeur de John Fante, Toni Morrison, Jim Harrison…) et Jean-Claude Zylberstein (l’éminent directeur de la collection Domaine étranger chez 10/18, à laquelle s’est abreuvée des générations de lecteurs) qui ont introduit et popularisé les œuvres de Brautigan en France. On trouve pires comme entremetteurs.

[ Mouais....]Au passage, rappeler aussi que de nombreux romanciers continuent, longtemps après sa mort (mort que Brautigan s’est lui-même administrée) de lui faire des clins d’œil plus ou moins appuyés – David Foenkinos (Le Mystère Henri Pick est directement pompé sur inspiré de L’avortement et de la fameuse bibliothèque des manuscrits refusés), Philippe Djian (Ardoise), Thomas B. Reverdy (Les évaporés) pour ne citer qu’eux. Ou encore le talentueux Jérôme Leroy qui lui consacre ces quelques vers dans son dernier recueil :

Je crois que ce qui me plait / chez Richard Brautigan / c’est cette bienveillance / qu’il a toujours eue / pour moi / Un sourire qui flotte / presque malicieux / Richard Brautigan / est mon chat du Cheshire / Je trouve / cette bienveillance / chez quelques amis / seulement / que je vois trop peu / comme je lis trop peu / Richard Brautigan. (Nager vers la Norvège – éd. La Table Ronde, 2019)

Que dire de plus, sinon que Brautigan est un écrivain qui vous donne l’impression que ses mots ne sont destinés qu’à vous seul. Comme un bon copain racontant une bonne histoire. A moi, en tout cas, il me fait cet effet.

Jérôme Leroy a raison. On lit trop peu Richard Brautigan.

[Yann]

Un privé à Babylone / Richard Brautigan ; trad. de l’américain Marc Chénétier (Dreaming of Babylon : a Private Eye Novel, 1942. Première parution française : 1981, éd. Bourgois)

R BRA (Val d’Europe / Chessy / Magny) Portrait de l’artiste en cascadeur

-

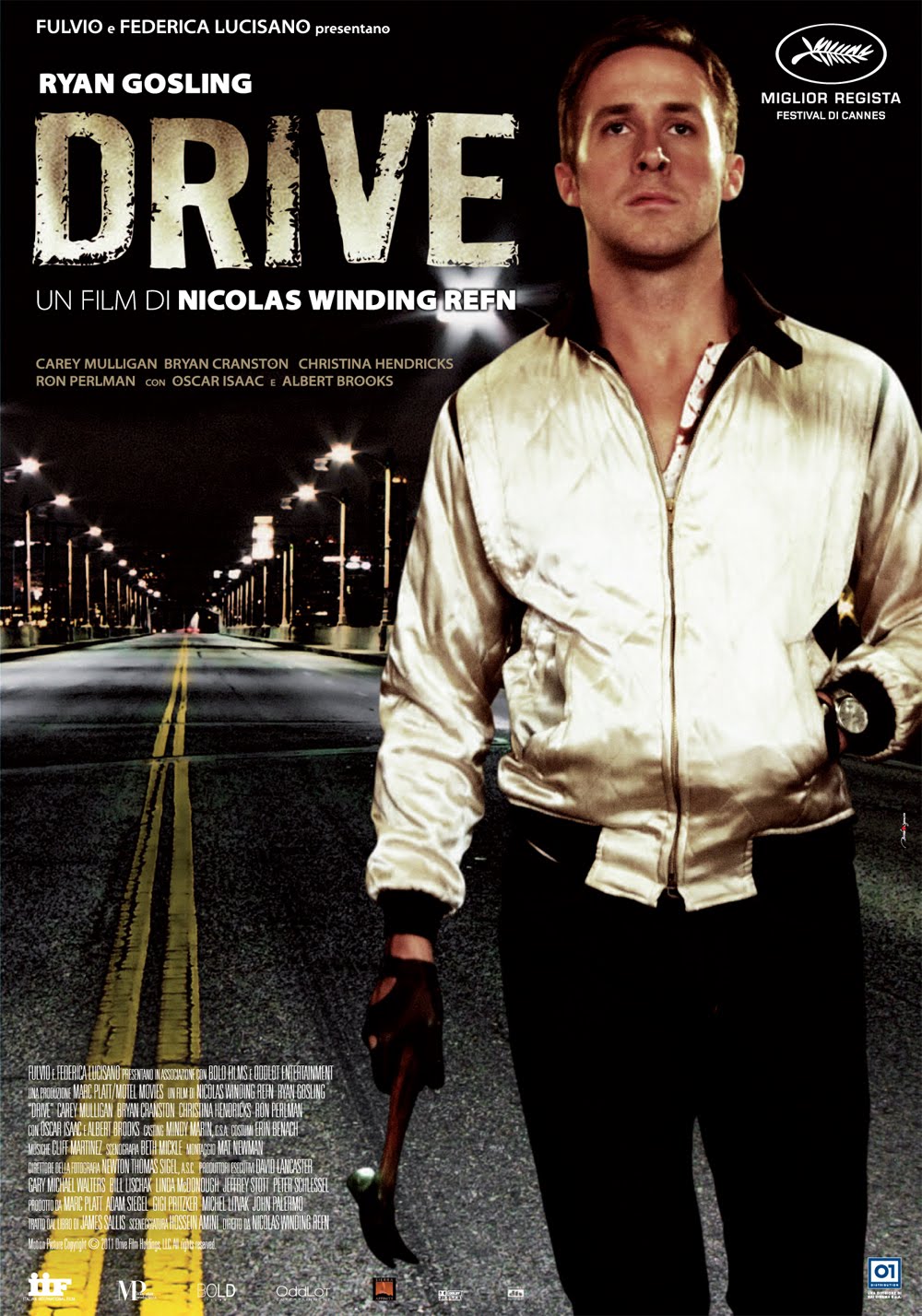

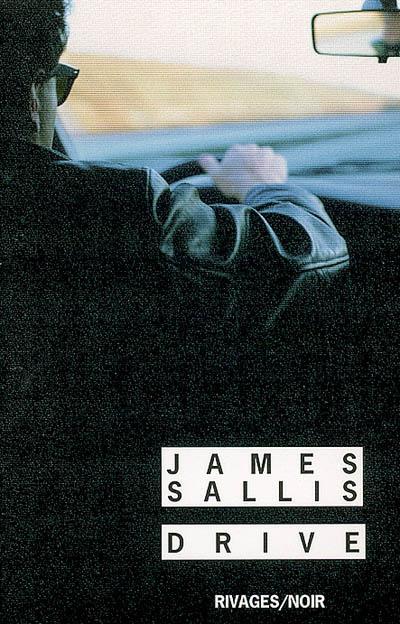

Sorti en salles en 2011 et primé au Festival de Cannes la même année, Drive de Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling avait bénéficié d’un certain succès public et critique, sans qu’il soit fait beaucoup mention du roman éponyme dont il est tiré, malheureusement.

Une coquille vide, à mon goût : après une première scène pleine de promesses, le film se transforme peu à peu en bidule esthétisant, oscillant entre romance mièvre et ultra-violence (filmée avec une certaine complaisance, soit dit au passage), le tout recouvert d’un vernis new-age et d’un symbolisme gnangnan (ah, ce scorpion stylisé au dos du blouson du héros…). Alors qu’il y avait tant à tirer de ce petit chef d’œuvre…

Mais justement, revenons au roman.

Dédié à quelques figures tutélaires - Donald Westlake, Ed McBain et Lawrence Block -, et alors même que la brièveté et l'apparente simplicité du récit incitent à le lire comme tel, Drive déborde amplement du cadre étroit de l'exercice de style, aussi brillant soit-il.

Dédié à quelques figures tutélaires - Donald Westlake, Ed McBain et Lawrence Block -, et alors même que la brièveté et l'apparente simplicité du récit incitent à le lire comme tel, Drive déborde amplement du cadre étroit de l'exercice de style, aussi brillant soit-il."Le Chauffeur" est cascadeur pour le cinéma et loue occasionnellement ses services à des braqueurs. "Je ne participe pas, je ne connais personne, je ne porte pas d'armes. Je conduis, c'est tout ", prévient-il. Un casse qui tourne mal va forcer le Chauffeur à sortir de sa réserve et à affronter - violemment - ceux qui l'ont doublé.

Elliptique, épuré, ascétique, Drive tient en quelques 170 pages, où compte chaque mot, chaque phrase, chaque passage à la ligne. Rien à ajouter, rien à retrancher.

Alors que le « roman de braquage » fait habituellement la part belle à l'action et décrit avec minutie la mécanique d'un audacieux cambriolage et son corollaire, le fameux grain de sable, Sallis s'en préoccupe assez peu ; l'essentiel du roman est ailleurs, sous-jacent, presque dérobé, niché dans les digressions d'un texte construit comme une sorte d'origami temporel, une succession de flashback et de prolepses savamment imbriqués et d'une grande fluidité.C'est dans ces replis narratifs qu'apparait en filigrane le portrait d'une Amérique désenchantée, ayant troqué ses mythes fondateurs pour des rêves manufacturés et aliénants. Le temps de la Conquête révolu, la dernière Frontière conquise, que reste-t-il ? La publicité, la culture de masse, les émissions de radio et de télé débilitantes, le cirque médiatique, la bouffe, une profusion de biens de consommation (les objets occupent une place importante dans le roman) et tout un "un musée de la culture américaine en miniature, une capsule temporelle éventrée - emballages de hamburgers et de tacos, canettes de bières et de sodas, préservatifs emmêlés, pages de magazines, vêtements...".

Quant à la liberté et la recherche du bonheur, ces valeurs cardinales inscrites dans la Constitution américaine, elle n'ont plus pour réceptacle qu'un fauteuil design, une assiette pleine de nourriture ou une table en kit : le Chauffeur se souvient du jour où sa mère, excitée comme un enfant devant un sapin de Noël, ouvre le paquet contenant la table en kit tant convoitée et commandée par correspondance, avant d'éclater en sanglots, malade de frustration, devant cet "objet branlant, hideux, bas de gamme." "Elle avait l'air tellement jolie sur le catalogue. Tellement jolie. Pas du tout comme ça.""L'histoire de l'Amérique est avant tout celle d'une frontière qui recule. Si on la repousse jusqu'à son extrême-limite, comme c'est le cas ici, au bout du monde, il ne reste rien, le serpent commence à se bouffer la queue."

Le bout du monde, en l'occurrence, c'est la Californie et Los Angeles, no man's land dont nous sillonnons l'arrière-boutique - bretelles d'autoroutes, zones commerciales, motels crasseux - en compagnie d'un solitaire monadique dont nous ne savons pas grand-chose, hormis quelques indices biographiques jetés ici et là.

Enfant placé dans une famille d'accueil après qu'un couteau à pain ait tracé une soudaine trajectoire main maternelle/gorge paternelle, l'anonyme Chauffeur est d'abord un homme seul, un exilé volontaire en marge du monde et d'une époque sans relief, dont l'isolement est encore accentué par les morts successives de ses (rares et marginaux) amis - Doc, Shannon, Irina... - et de sa mère, dernier chaînon qui le reliait à son passé. Lui aussi, d'ailleurs, par son manque d'empathie et sa propension à la violence, risque de côtoyer un jour ce "non-monde abstrait, sous-atmosphérique où sa mère s'est consumée à petit feu".Ultime clin d'oeil de cette Amérique mythifiée, statufiée et craquelante, le duel final, à la sauce western urbain, oppose le taiseux Chauffeur au desperado Bernie Rose, l'homme venu de l'Est à travers les "étendues sauvages". Bernie perd, son corps est jeté à la mer - "De l'eau nous sommes venus. A l'eau nous retournerons" en guise d'épitaphe, pourrait être celle des premiers colons.

I'm a poor lonesome cow-boy, peut alors susurrer le Chauffeur sur son fier destrier mécanique - les chevaux sont désormais sous le capot -, même s'il ne mène plus nulle part, si ce n'est sur un plateau de tournage d'Hollywood, ultime et factice machine à rêves. "Relâchant l'embrayage, il sortit du parking de la plage pour s'engager dans la rue et pénétrer de nouveau dans le monde dont il avait atteint l'extrémité - moteur ronronnant en dessous de lui, clair de lune au-dessus, centaines et centaines de kilomètres à l'horizon."Et puis ? Et puis rouler, aller sans but véritable, seulement en quête d'un peu de paix et d'éphémères instants de grâce. De quiétude.

Eloge de la forme brève, remarquable d'intelligence et de finesse, Drive est une bonne entrée en matière pour faire connaissance avec James Sallis.

Considéré parfois comme une parenthèse dans son oeuvre, il est peut-être, au contraire, son roman le plus personnel - "Le Chauffeur, c'est moi" (© G. Flaubert).

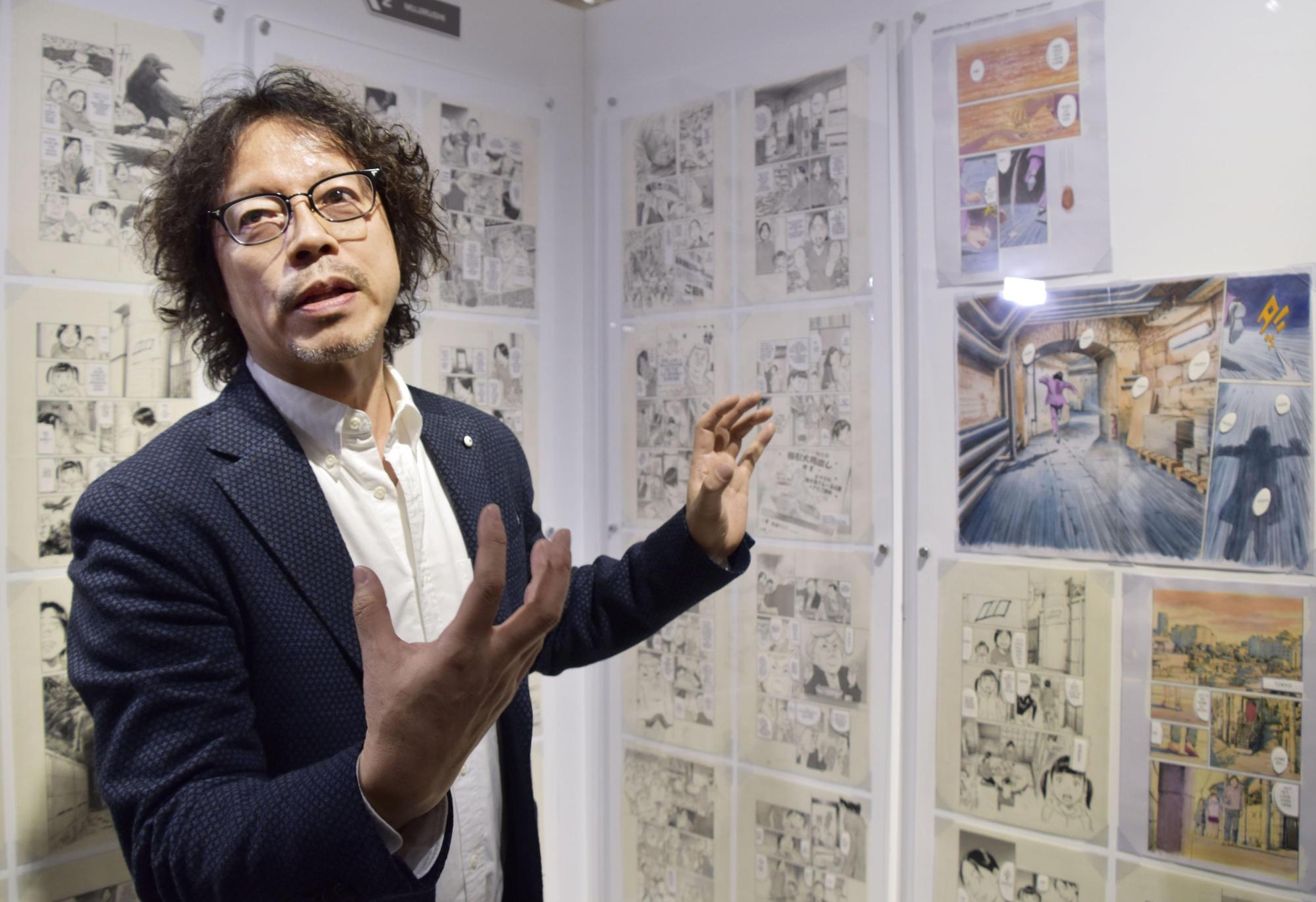

Naoki Urasawa

-

Connu principalement pour ses œuvres 20th Century boys et Monster, Naoki Urasawa a su s’imposer en tant que fondateur dans le manga seinen de suspense, de science-fiction mais aussi dans le manga de sport.

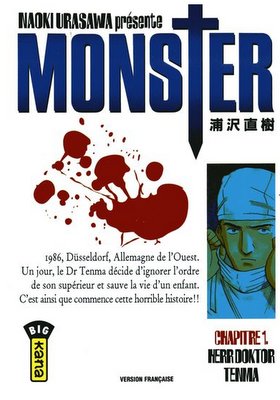

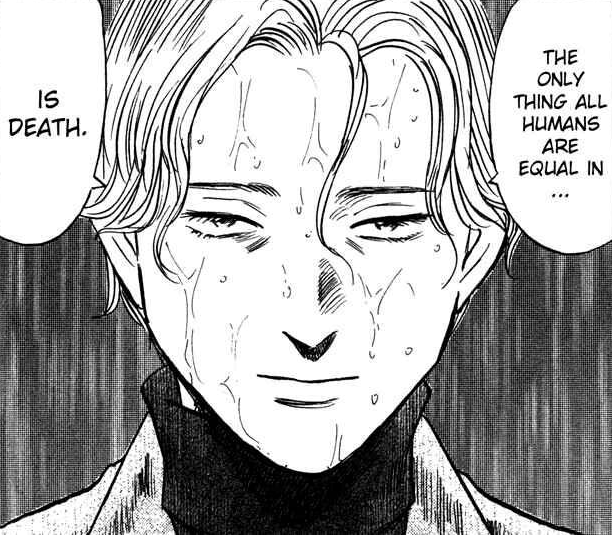

Connu principalement pour ses œuvres 20th Century boys et Monster, Naoki Urasawa a su s’imposer en tant que fondateur dans le manga seinen de suspense, de science-fiction mais aussi dans le manga de sport.Monster

Premier manga d’Urasawa à exploser hors du Japon, Monster, paru en 1994, est un seinen thriller psychologique qui traite du dédoublement de personnalités.

Premier manga d’Urasawa à exploser hors du Japon, Monster, paru en 1994, est un seinen thriller psychologique qui traite du dédoublement de personnalités. L’histoire débute en 1986 dans un hôpital allemand où le docteur Kenzo Tenma est un neurochirurgien japonais extrêmement talentueux. Fiancé à la fille du directeur de l’hôpital, il est destiné à une très belle carrière jusqu'au jour où il refuse de donner en priorité ses soins au maire de la ville pour opérer un petit garçon qui a reçu une balle en pleine tête. Malheureusement, le maire décède mais heureusement le petit garçon lui survit. Peu de temps après, trois personnes, dont le directeur, sont retrouvées mortes dans l’hôpital et le petit garçon a disparu. Neufs ans plus tard, Kenzo découvre que l’auteur de ces meurtres est le petit garçon qu’il avait pris en charge, Johann, qui semble être devenu un vrai monstre semant la terreur autour de lui. Le Dr Tenma décide donc d’essayer d’arrêter Johann tout en se faisant poursuivre par la police comme suspect numéro 1.

Ce manga, nous plonge dans un univers rempli de suspens et de retournements de situation, dirigé avec une main de maître par Urasawa qui frappe fort pour son premier manga thriller.

20th Century Boys

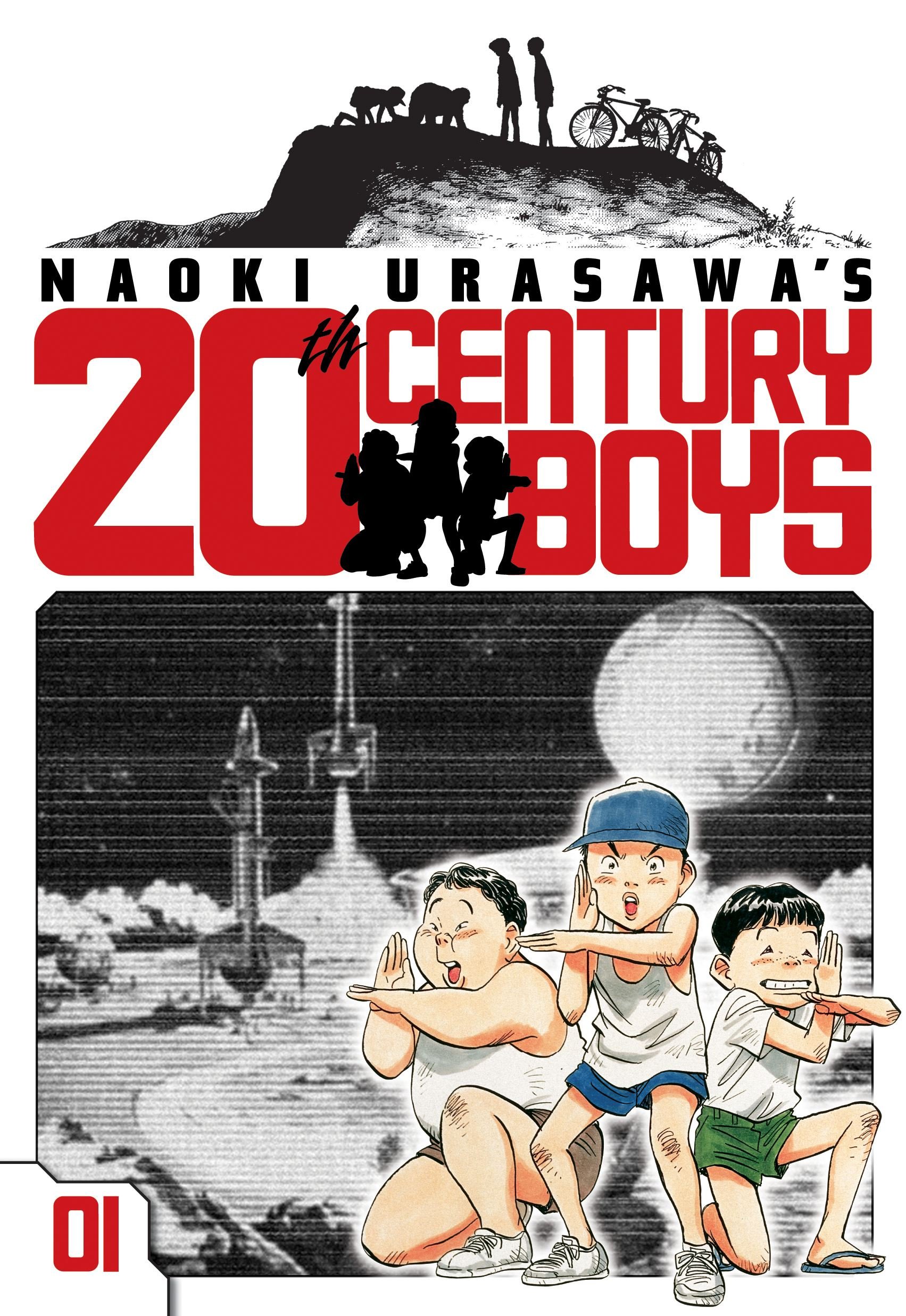

En 2000 naît le deuxième plus gros carton du mangaka : 20th Century boys.

En 2000 naît le deuxième plus gros carton du mangaka : 20th Century boys. L’histoire prend place en 1969, on suit Kenji Endo un enfant membre d’un groupe d’amis qui se retrouvent souvent dans leur « base secrète ». Un jour, ils décident d’inventer une histoire dans laquelle ils deviendraient les héros qui sauvent l’humanité d’une organisation maléfique qui souhaite détruire le monde. Quelques années plus tard, en 1997, les enfants ont grandis, Kenji devenu gérant d’un konbini (supérette au Japon) se retrouve embarqué malgré lui dans une secte dirigée par un certain « Ami » qui va réaliser une par une chaque prédiction du groupe d’enfants de l’époque.

20th Century Boys aborde des thèmes graves comme la manipulation, le pouvoir des sectes et la propagande. Les années 70 à 2000 merveilleusement bien évoquées dans l’écriture d’Urasawa, nous font revivre toute une époque. Le rock tient également une place importante dans ce récit puisque le titre est par ailleurs une référence à la musique « 20th Century Boy » du groupe T-Rex.Naoki Urasawa en véritable génie du genre seinen ayant remporté beaucoup de prix pour ses œuvres, sa qualité d’écriture et de mise en scène (très inspiré du cinéma), nous emporte dans son univers et nous fait voyager avec ses récits.

Et aussi...

. Happy !

. Pluto

. Mujirushi, le signe des rêves

. Billy Bat

. Master keaton